お知らせ

千葉大学の学生が40年前に福島県三島町で聞き取り調査した民話が絵本になりました

更新日: 2019-12-09 対象:全館/アカデミック・リンク・センター

「千葉大学学術成果リポジトリ CURATOR」からインターネット公開している『千葉大学日本文化研究会 民俗調査報告書 リポジトリ用覆刻版』に収録されている民話が、語り部サークル「三島語り部ちゃんちゃんこ」の手で絵本になり、2019年10月1日に出版されました。

さらに、11月3日に開催された三島町文化祭では、この絵本に収められている民話の「昔語り」が、三島町立三島小学校の4年生によって上演されました。囲炉裏端のセットを背景に紺絣の着物を身に着けた子供たちが、千葉大学の学生による40年前の調査記録を経て、三島町に受け継がれた民話を語りました。(⇒ 三島小学校ブログ:写真あり)

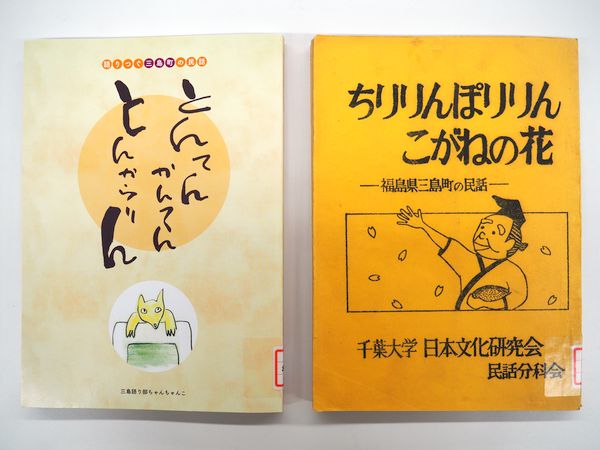

「絵本」とその元となった40年前の「千葉大学日本文化研究会民俗調査報告書」

絵本『語りつぐ三島町の民話:とんてんかんてんとんからりん』は、千葉大学の学生グループ「千葉大学日本文化研究会」が、1979年(昭和54)の福島県三島町での聞き取り調査をまとめた民俗調査報告書『ちりりんぽりりんこがねの花 : 福島県大沼郡三島町の民話』(DOI: 10.20776/106358)などを参考資料としています。三島語り部ちゃんちゃんこでは、2004年に三島町公民館図書室に所蔵されていた民俗調査報告書を探し当て、収録されていた民話を元にして昔語りを行っていました。民俗調査報告書には、民話を聞き取ったそのままの言葉が記録されており、三島町の方言や話者が民話を通して伝えたかった心を理解する上で大変貴重な資料であったとのことです。

今回出版された絵本は、40年前の聞き取り調査で記録された昔話・伝説・わらべ歌の「採話」を元に、自分たちの言葉で語れるよう、三島語り部ちゃんちゃんこが「再話」しまとめたものです。三島町の文化遺産を次の世代に伝えていきたいとの思いから制作されています。

絵本『語りつぐ三島町の民話:とんてんかんてんとんからりん』は、40年前に三島町で民俗調査を行った千葉大学の卒業生を通して寄贈され、千葉大学附属図書館でお読みいただくことができます。民話の語りとそこにある心の温かさを感じるため、ぜひ声に出して読んでみてください。(⇒ OPAC 配架場所・貸出状況)

また、リポジトリで公開された民俗調査報告書は全文検索ができるので、絵本の元となった民話を探すことが容易です。絵本での「再話」と40年前の「採話」の表現の違いを比べたり、他の地域で採集された民話とのストーリーや結句(注)の違いを比べて楽しむこともできます。

【千葉大学日本文化研究会 民俗調査報告書 リポジトリ用覆刻版】

https://opac.ll.chiba-u.jp/da/curator/search/000409/?lang=0&cate_schema=1000&mode=0&codeno=1

三島語り部ちゃんちゃんこによる昔語りはイベントや三島町生活工芸館などで聴くことができます。なお、福島県三島町は、宮崎清 千葉大学名誉教授が「三島町生活工芸運動」を主唱し、地域社会でのものづくりに長年にわたり深く携わっておられる町でもあります。

注)結句: 「めでたしめでたし」など、民話の語り納めの言葉。三島町の昔話では結句に「ざっとむかし さげた(栄えた)」などが用いられるが、世間話に分類される民話には「とんてんかんてん とんからりん」が用いられる。結句は地域によって異なり、例えば秋田県平鹿郡山内村(現 横手市山内)では「とっぴんぱらりんのぷー」などが用いられている。

- ・千葉大学附属図書館「46年前に聞き取り調査で集めた民話を学術成果リポジトリから公開しました」(2019-09-01)

- ・千葉大学附属図書館「約40年前に聞き取り調査で集めた民話を学術成果リポジトリから公開しました(第2弾) 」(2019-12-02)

- ・三島町観光協会「三島町の民話が絵本に」(2019-06-28)

- ・三島町立三島小学校「4年生、三島町文化祭に”昔語り”で出演!!」(2019-11-07)

- ・宮崎清「宮崎清(作品ページ)」『IDCU40 : 千葉大学工学部工業意匠学科同窓会会員作品集』p.103(1990-03-15)(DOI: 10.20776/106378)

千葉大学附属図書館

千葉大学附属図書館